Neues Bauen

Firmengeschichte 1930 bis 1960

Der Wandel der 30er-Jahre

In den 1930er-Jahren stand die Welt an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Wirtschaft, Politik und das tägliche Leben – alles befand sich im Umbruch. In der Stadt Zug zeigten sich diese Veränderungen Tag für Tag. Die Strassen begannen sich mit Autos und Trams zu füllen, ein Bild, das vorher unvorstellbar gewesen wäre. Traditionelle Waschhäuser machten Platz für moderne Dampfwaschherde aus den örtlichen Verzinkereien. Und der Höhepunkt dieser Zeit war die Einführung des automatischen Telefons im Jahr 1934, eine Revolution in der Kommunikation.

Schattenseite - Weltwirtschaftskrise

Doch diese Ära des Fortschritts hatte auch ihre Schattenseite. Die Weltwirtschaftskrise machte vor den Toren der Stadt Zug nicht halt und holte auch die Bauwirtschaft ein. Ihre Folgen waren tiefgreifend. Betriebe mussten schliessen und die Arbeitslosenquote schnellte auf 4,4 % hoch. Die Unternehmung Peikert musste, wie viele andere Betriebe, Lohnkürzungen vornehmen und die Schreinerei verkaufen.

Die Arbeiterschaft akzeptierte die Lohnkürzungen nicht und es kam zu ersten Streiks. Im Dezember 1932 streikte die Belegschaft der Verzinkerei acht Wochen lang. Dies war der längste Streik der Zuger Wirtschaftsgeschichte.

Im Jahr 1937, erzielte man schliesslich in der Baubranche ein Durchbruch. Der Gesamtarbeitsvertrag für Maurer und Handlanger wurde abgeschlossen.

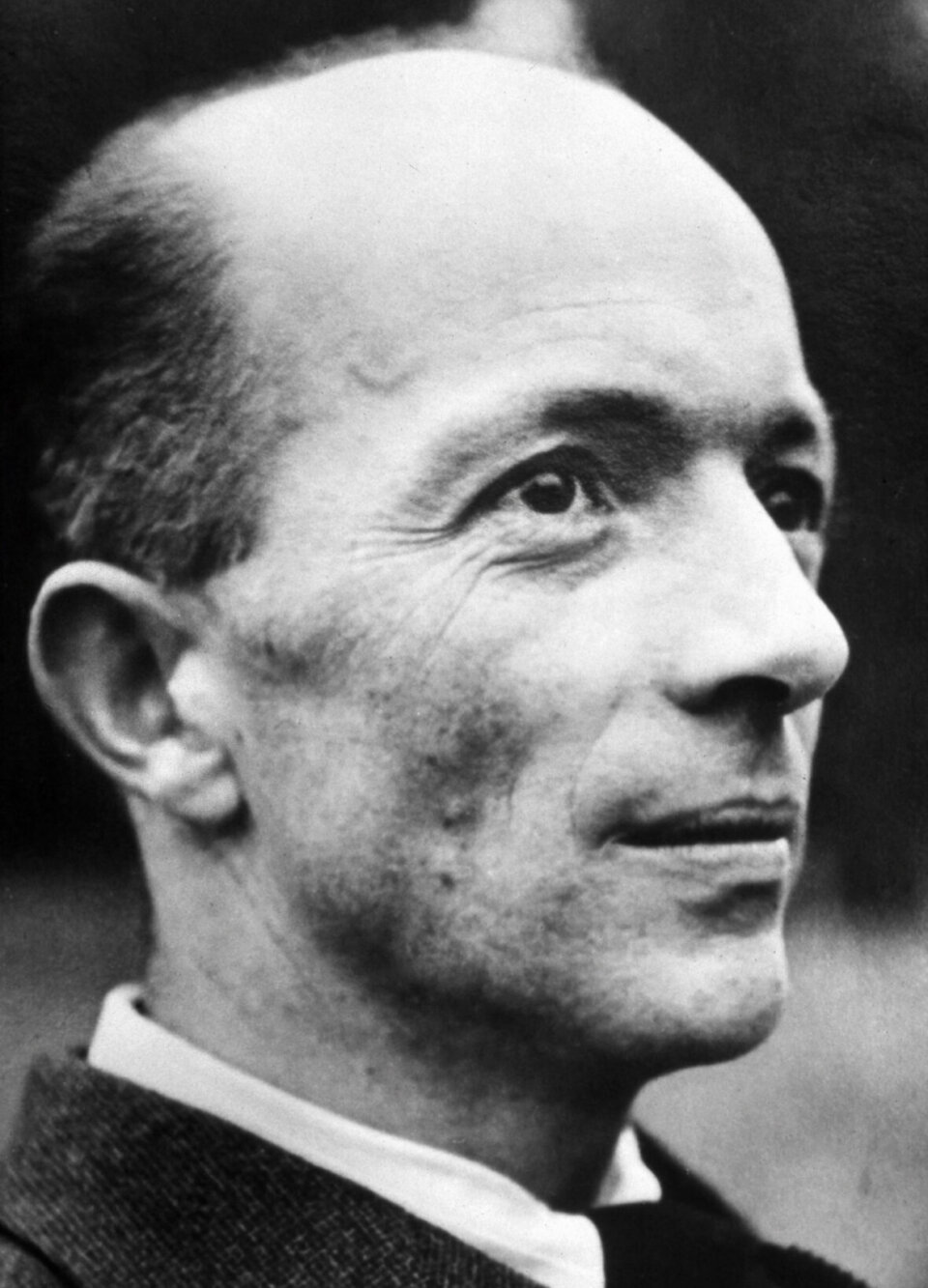

Revolutionäre Architektur und Kampf um die Moderne

Ende der 1920er-Jahre erlebte die Architektur bedeutende Veränderungen. Neue Formen, neue Bautechniken und neues Denken. Und dies auch an verschiedenen Orten in der Innerschweiz wie zum Beispiel in Zug. Heinrich Peikert, ein junger Mann mit Visionen, hatte mit 23 Jahren das Diplom als Architekt in Deutschland erworben und trat in das elterliche Geschäft ein.

Mit 26 Jahren übernahm Heinrich die Führung des Unternehmens, welches nicht mehr nur Planungs- und Architekturvorhaben ausführte, sondern auch als Baufirma agierte. Mit gerade einmal 28 Jahren plante er den Bau seiner avantgardistischen Villa – ein Projekt, das aufgrund seines innovativen Flachdaches zunächst auf Widerstand stiess. Peikerts Entwürfe, inspiriert von der Weissenhofsiedlung in Stuttgart, standen für das Neue Bauen. Eine Bewegung, die in Zug noch auf Skepsis stiess. Während die Baukommission grünes Licht gab, lehnte die Exekutive die Baubewilligung ab. Das Flachdach war der Grund dafür.

Doch Heinrich Peikert gab nicht auf. Er focht die Entscheidung an, argumentierte für die Modernität und Funktionalität seines Entwurfs und überzeugte schliesslich den Stadtrat. Seine Villa, fertiggestellt im Frühjahr 1929, wurde nicht nur ein Symbol des Neuen Bauens, sondern auch ein Zeugnis seines unermüdlichen Engagements als Architekt und Bauunternehmer.

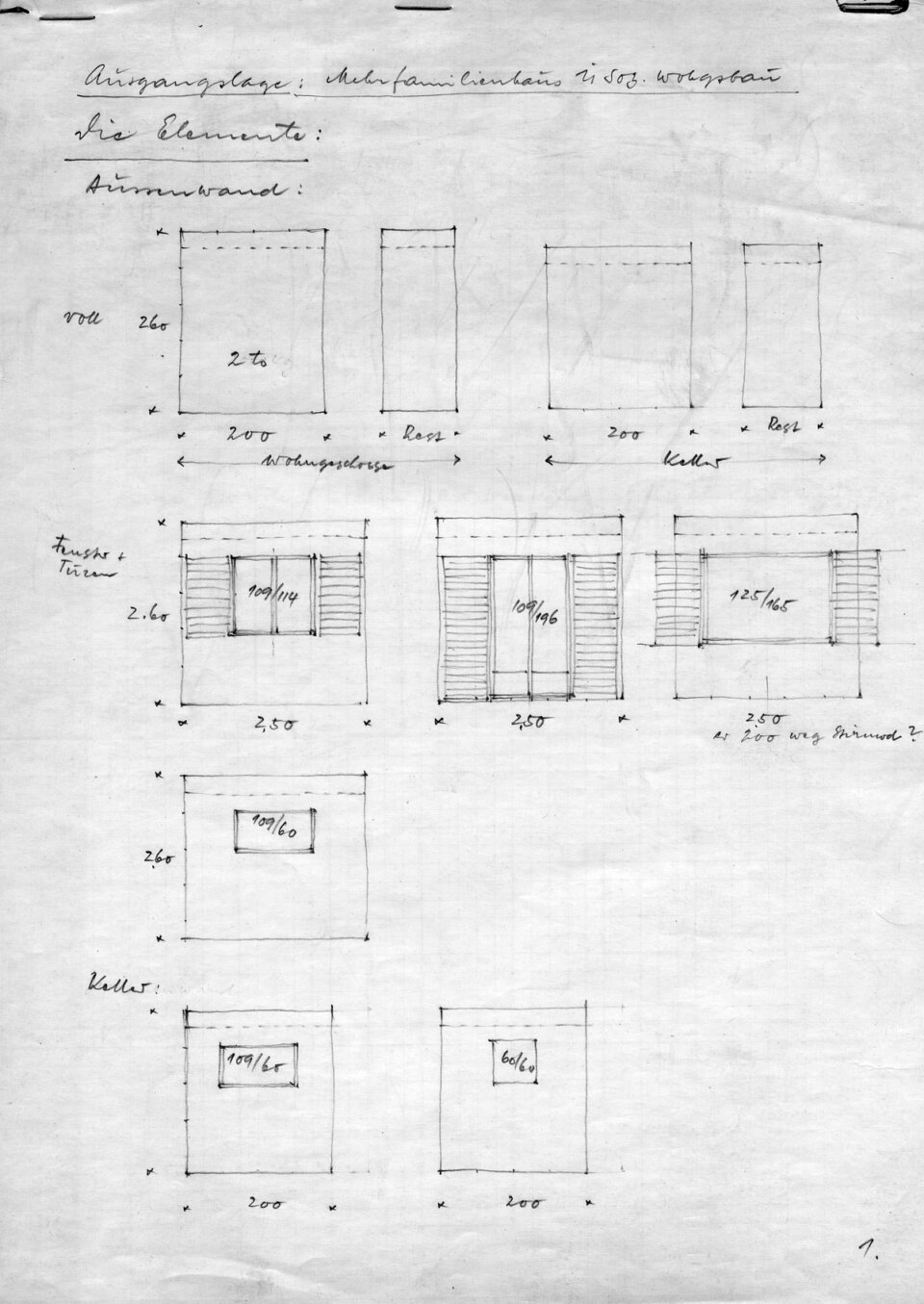

Vom Handwerk zur ersten Idee der Vorfabrikation

Aber nicht nur als Architekt verschrieb sich Heinrich Peikert den Grundanliegen des Neuen Bauens, sondern auch als Bauunternehmer. Die damaligen Möglichkeiten des neuen Eisenbetons begeisterten ihn sowie auch das Thema preisgünstiges Bauen. Entsprechend hatte er auch die wirtschaftlichen Anliegen im Auge. Er wollte das rein handwerklich betriebene Bauen rationell organisieren und dies möglichst mit industriell vorgefertigten Baumaterialien.

Die neu gewonnenen Baumaterialien und Produktionsmethoden (Beton, Stahlbau etc.) befreiten von den bisherigen bautechnischen Einschränkungen und eröffneten neue Möglichkeiten in Bezug auf Spannweiten, Gebäudehöhen und Öffnungen. Aber auch die neu zur Verfügung stehenden Kommunikations- und Transportmittel beeinflussten das Bauen, indem das Gedankengut aus anderen Städten und Ländern für viele erkennbar und die Bedeutung des lokalen Bezuges reduziert wurde. Peikerts Arbeit zeigte, dass Fortschritt auch in Zeiten der Krise möglich war, und sein Erbe lebte in den Bauwerken und Ideen fort, die er hinterliess.